Alors que l’urgence climatique impose une réduction massive des émissions, l’industrie parie sur la capture et la valorisation du CO₂ pour verdir son image. La Carbon Valley incarne cette nouvelle frontière, entre innovation technologique et tentation du greenwashing. Une solution prometteuse… mais qui pourrait détourner l’attention des vrais changements à opérer.

Le CO₂ : un gaz central dans la crise climatique mondiale

Le dioxyde de carbone (CO₂) est l’un des principaux gaz à effet de serre responsables du changement climatique. Ses impacts sur l’environnement et la santé humaine sont aujourd’hui largement documentés. Issu majoritairement des activités humaines, notamment industrielles, il est crucial de réduire drastiquement ses émissions pour limiter le réchauffement planétaire. Les rapports alarmants du GIEC rappellent avec insistance l’urgence d’agir face à cette menace globale.

Dans cette optique, l’Union européenne a instauré des réglementations strictes visant à plafonner les émissions, notamment par la mise en place de quotas et l’obligation de stocker le CO₂ de manière permanente, dans l’objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

La Carbon Valley : un projet industriel et territorial innovant

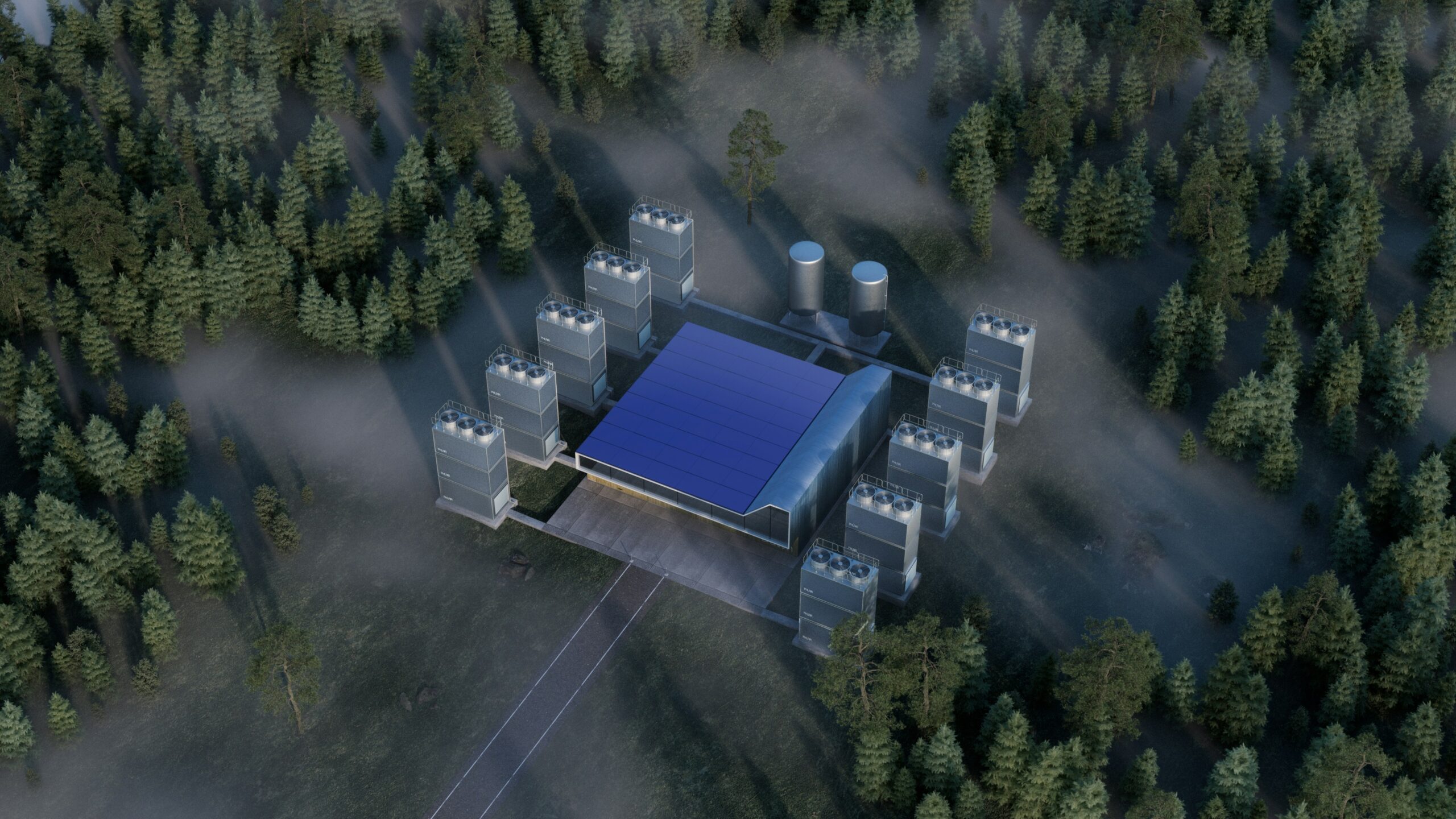

Située à la croisée du nord de la France, de la Belgique et des Pays-Bas, la Carbon Valley est un projet à la fois industriel et territorial. Cette région, marquée par une forte concentration d’industries chimiques, pourrait devenir un pôle majeur de captage, stockage et valorisation du CO₂.

L’idée est de transformer ce gaz à effet de serre en une ressource économique, s’inscrivant dans une logique d’écologie industrielle. Plutôt que de chercher uniquement à réduire les émissions à la source, ce modèle repose sur des technologies capables de capter le CO₂, de le stocker ou de le recycler en produits utilisables. Le carbone devient ainsi une matière circulaire, intégrée aux chaînes de production.

Les applications sont nombreuses : l’industrie chimique emploie le CO₂ pour fabriquer de l’urée, un composant essentiel des engrais. Dans le secteur agroalimentaire, certaines serres néerlandaises l’utilisent pour stimuler la croissance des plantes, et il entre aussi dans la composition de boissons gazeuses.

La valorisation du CO₂ : quels bénéfices économiques et écologiques ?

Sur le plan économique, cette approche suscite un vif intérêt. De nombreuses entreprises, investisseurs et responsables politiques voient dans la réutilisation du CO₂ capté un levier de rentabilité : transformer un déchet en ressource permettrait de générer de nouveaux revenus grâce à sa commercialisation.

D’un point de vue écologique, ces technologies offrent un avantage évident : capter et stocker le carbone évite qu’il ne reste dans l’atmosphère, limitant ainsi son impact sur le réchauffement climatique.

Une solution à double tranchant

Cependant, ces techniques de captage et de valorisation du CO₂ font l’objet de critiques importantes.

Sur le plan environnemental, la réduction des émissions à la source demeure la solution la plus efficace. De plus, ce recours au captage pourrait retarder les transformations profondes nécessaires à une décarbonation réelle des économies. Par exemple, convertir le CO₂ en carburant ne fait que repousser son rejet dans l’atmosphère. Le risque de fuite du CO₂ stocké est également non négligeable : le GIEC indique qu’une concentration comprise entre 7 et 10 % dans l’air ambiant constitue un danger immédiat pour la santé.

Économiquement, les perspectives sont limitées. La valorisation du CO₂ est rarement plus rentable que son stockage pur et simple, et les technologies de captage, stockage et valorisation (CSC) engendrent des coûts élevés. Une étude de l’Université de l’Utah estime que ces technologies peuvent faire augmenter le coût de l’électricité jusqu’à 80 %.

Enfin, plusieurs critiques d’ordre structurel persistent. D’un point de vue éthique, ces technologies pourraient avantager les industries polluantes. Politiquement, elles alimentent un récit de croissance verte susceptible de favoriser le greenwashing ou de freiner la mise en place de décarbonations plus ambitieuses et efficaces.